坦洋村曾經(jīng)輝煌。這個(gè)位于寧德福安社口的古村,是福建三大工夫紅茶之首——坦洋工夫的發(fā)源地。早年,坦洋工夫就是從村口的真武橋下裝船運(yùn)往歐洲,成為英國皇室下午茶的“寵兒”。1915年,坦洋工夫榮獲巴拿馬萬國博覽會金獎。隨著茶類布局更迭,加之戰(zhàn)亂引發(fā)國際茶葉市場變動,坦洋工夫的市場占有率所存無幾,坦洋村商賈往來頻密的盛況不復(fù)存在。

1988年7月,剛剛履新寧德地委書記一個(gè)月,習(xí)近平就來到坦洋村調(diào)研。

在座談會上,坦洋村黨支部書記劉智勇拿出事先擬好的書面材料,準(zhǔn)備匯報(bào)。習(xí)近平擺擺手說:“不用念材料,我來問,你來答就好了。”

“現(xiàn)在種了多少畝茶?”

“是什么品種?”

“發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)有什么困難?”

習(xí)近平問得很細(xì)。年初才當(dāng)選村支書的劉智勇很緊張,生怕答不上來。

交談中,習(xí)近平得知,坦洋村是個(gè)四面環(huán)山的窮鄉(xiāng)村,村民窮得要拆房賣瓦。1982 年,全村只有集體的70 畝茶山和村民零星的“籬笆茶”。

劉智勇的父親劉少如,是村里的老支書,帶頭在“祖宗山”上開荒種茶。

為壯大規(guī)模,他從福州帶回了60萬元貸款。但個(gè)別干部覺得

這錢燙手:“干虧了怎么辦?”劉少如站在剛辦起的村茶廠門口,立下“軍令狀”:“干好了睡棉被,干虧了睡稻稈!”

要干好,不容易。最長的一次,七天七夜,機(jī)器不停人不歇,個(gè)個(gè)累得像喝醉似的,走路跌跌撞撞,但沒有一個(gè)人拿過加班費(fèi)。年終,算盤噼里啪啦響,干部群眾都笑咧嘴:村集體、群眾收入各二三十萬元。

座談會后,習(xí)近平沿著山路,爬上了村后一處名為流池坪的山頭察看茶山。

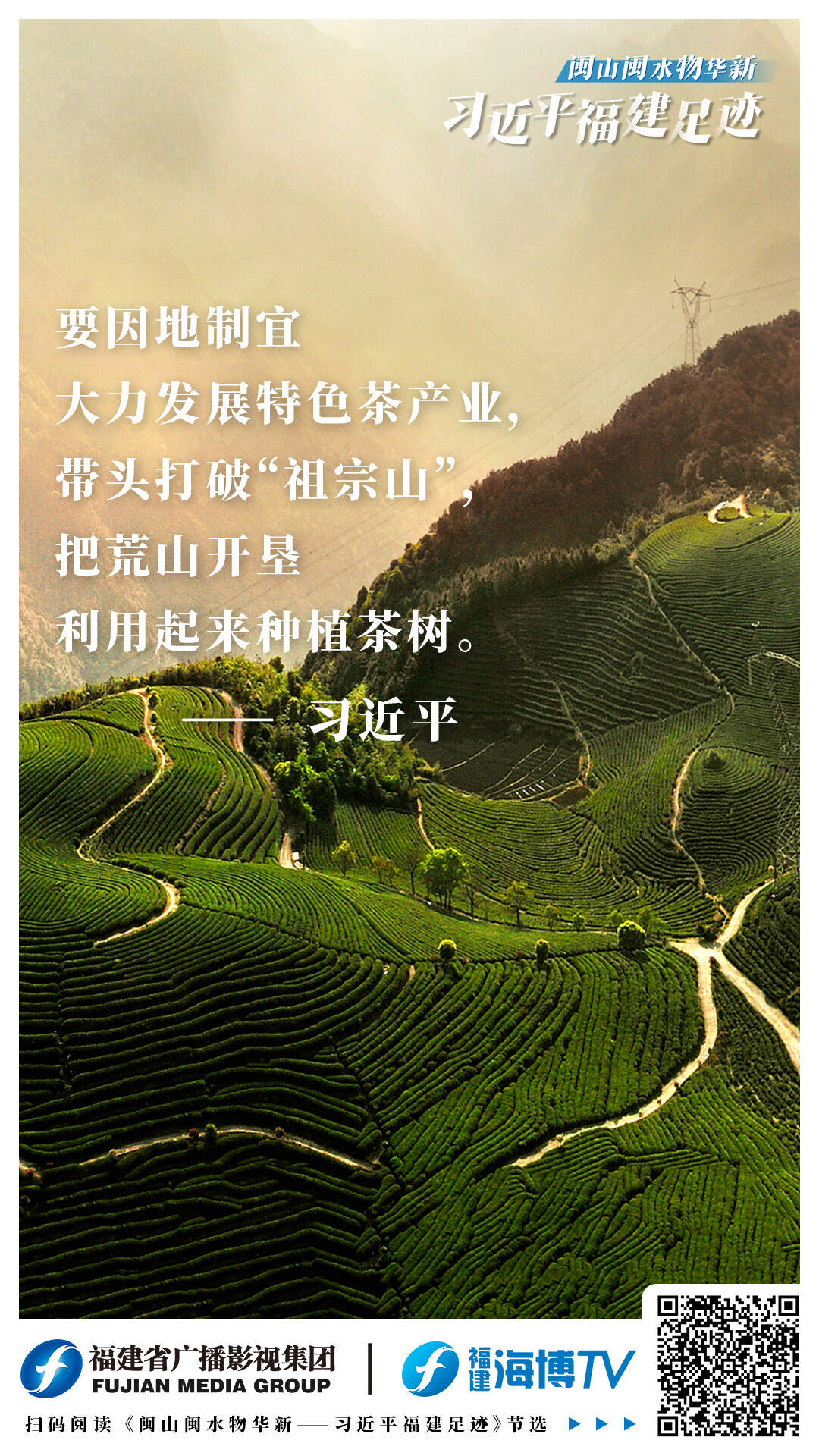

顧不得一腳泥巴,他叮囑同行的干部:“要因地制宜大力發(fā)展特色茶產(chǎn)業(yè),帶頭打破‘祖宗山’,把荒山開墾利用起來種植茶樹。”習(xí)近平說,要珍視、保護(hù)、發(fā)展、應(yīng)用好“坦洋工夫”品牌,讓坦洋工夫茶走向全國、走向世界。

在村民們眼里,“祖宗山”是動不得的。習(xí)近平的鼓勵,讓村“兩委”有了底氣。于是,村里提出“誰種誰所有”,黨員干部扛起鋤頭,帶頭開荒種茶,使荒蕪多年的“祖宗山”成了脫貧致富的“金山”。短短數(shù)年,全村茶葉種植面積增加至3000多畝。

到1989年,村集體企業(yè)——福建福安坦洋工夫茶葉公司年產(chǎn)值數(shù)百萬元,村里還出現(xiàn)了“萬元戶”。不少村民走出山溝溝,到北京、上海等地開設(shè)茶莊,向全國推介坦洋工夫茶。

1989年2月,劉少如和其他幾位農(nóng)民一起,被請到地委禮堂給干部作改革形勢報(bào)告,他講的就是坦洋村的故事。習(xí)近平夸他:“改革要擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)業(yè)要有帶頭人。”

那幾年,坦洋村發(fā)展很快。1991年,坦洋村成為省級“文明村”,村集體資產(chǎn)超過300萬元,是名副其實(shí)的閩東明星村。

內(nèi)容節(jié)選自《閩山閩水物華新 習(xí)近平福建足跡》