1985 年6 月,習近平來到改革開放的前沿城市福建廈門。那時的經濟特區建設剛剛開局,基礎設施建設和招商引資如火如荼,因地處對臺前沿而沉寂幾十載的鷺島,正積蓄著蝶變的力量。

這位年輕的副市長,除了承擔市政府給他的分工外,看到廈門農村這一塊比較弱,就申請分管農業。

到廈門報到的第三天,習近平就帶隊下鄉調研了,第一站選擇了同安縣。這讓時任同安縣縣長郭安民既驚訝又高興。當時的同安是個很落后的農業縣,需要靠市財政補貼支持。

后來,習近平常到同安,次數多到郭安民都記不清了,但郭安民記住了一個細節:習近平每到一個地方,都與大家一起坐小板凳,和群眾親切交談。當地人喜歡泡茶,茶杯因常年使用,有一層黑黑的茶垢,他毫不介意地跟大家一起用黑茶杯喝茶。“近平同志這樣做,一下子就拉近了與群眾的距離。”

在時任廈門市副市長朱亞衍看來,對于“三農”工作,習近平做到了“三到”:

一是心到。習近平對農民和農村工作有很深的感情,這可能和他在陜西延川插隊、在河北正定當縣委書記的經歷有關,是一種心系農村的情結。

二是人到。那時的廈門,大部分還是農村,在廈門短短三年,習近平連最偏遠、最貧窮的地方都去過了。比如同安有個偏遠的軍營村,朱亞衍是聽習近平說才知道的。

三是工作措施到。習近平每到一處,都結合當地實際提出有針對性的措施,以推動工作開展。

軍營村有多偏?

20多年后,時任廈門市市長劉賜貴到北京開會時見到習近平,習近平問他,同安的軍營村現在怎么樣了。

劉賜貴實話實說自己還沒去過。他沒想到習近平當年在廈門短短三年,連最偏遠、最貧窮的地方都去過了,更沒想到過了那么多年,他對廈門的基層百姓仍然如此牽掛。

時光倒回1986 年。經濟特區日新月異,但改革開放的春風,似乎吹不到軍營村。

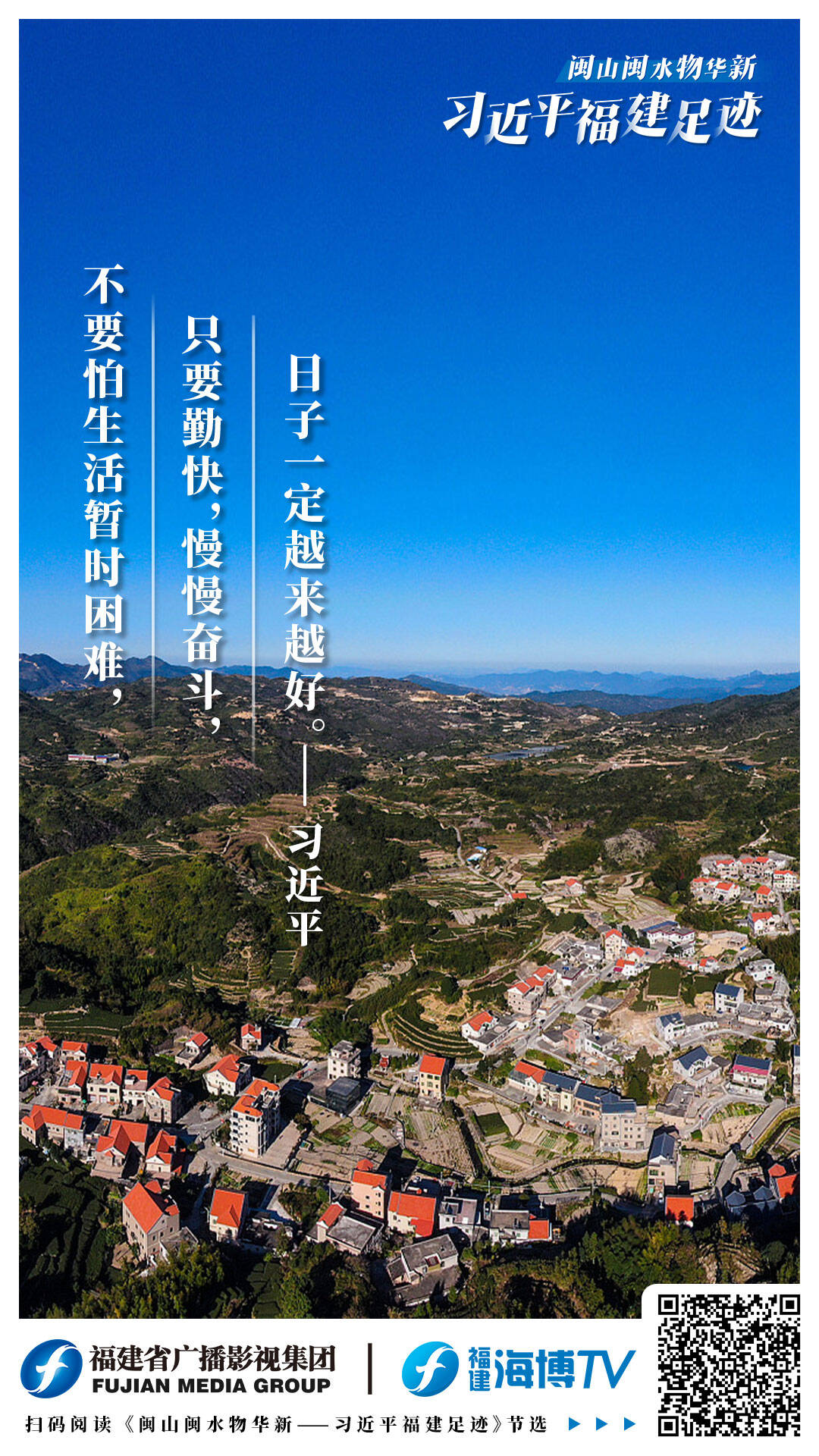

這個地處廈門、漳州、泉州交界處的高海拔村,700 多名村民的收入,主要靠400多畝茶園,人均年收入只有280元左右。一個20 千瓦的小發電機組,滿足不了全村的用電需求,每戶只能用一兩盞25瓦的電燈,一天點上幾個小時。

那年4月,當時的軍營村村委會主任高泉國在村口拱橋邊,第一次見到了時任廈門市委常委、副市長習近平。村里只有一條1.6米寬的土路,車子開不進,只能停在村口,再步行進來。

見到高泉國后,習近平直奔主題:“你們這里最窮的有幾戶?”接著他就挨家挨戶地去拜訪。

之后在高泉國家中,兩人一邊泡茶,一邊聊天。

農民技術員出身的高泉國回憶道:這位市領導看上去年輕,但對農業農村情況,還真了解。他問了我村民的生產生活情況,村里種了多少雜交水稻、是什么品種,又問我生產責任制實行以后,村里在經濟發展上有什么打算。我都認真回答了。這一聊,就是一個多鐘頭。

結束了軍營村的調研,習近平又來到白交祠村。傍晚時分,在困難戶楊文王家中,習近平一邊和老楊拉起家常,一邊很自然地掀開鍋蓋,還拿起飯勺在鍋里攪了攪。

稀飯太稀,習近平剛一松手,勺子就沉到了鍋底,老楊難為情了。

習近平對老楊說,不要怕生活暫時困難,只要勤快,慢慢奮斗,日子一定越來越好。

這次調研后,習近平聯系同安縣水土辦為軍營村提供了一批當時國內最好的柿子品種——廣西無籽柿樹苗,還指示縣農辦解決了三萬元扶貧資金。村民們用這筆錢蓋起了管理房。

軍營村的好日子,一如那批柿樹苗,在村民的辛勤勞作下,生根發芽、開花結果。

內容節選自《閩山閩水物華新 習近平福建足跡》