地委書記真的要來!下黨人坐不住了。從來沒有接待過這么大的干部,平時辦公的王氏祠堂緊挨著牛棚,寒酸不說,氣味都令人窒息。一下子來這么多人考察、調研,在哪里歇腳、在哪里開會?

鄉里找來找去,盯上了下黨鄉政府所在地下黨村村口的鸞峰橋。這是壽寧縣木拱廊橋中最為壯觀的一座,是全國單拱跨度最長的貫木拱廊橋,可當時滿是雜草和牛糞,花了很大工夫才洗刷干凈。

大家紛紛貢獻出家里的凳子、桌子、臉盆,給客人們歇腳、洗臉做準備。鸞峰橋對面的小學,也收拾出來做會場。

1989年7月19日6點,習近平一行就乘車從縣城出發,約9點到達平溪鄉上屏峰村。往前,沒有通車的路了,離下黨村還有7.5公里,大家只能下車步行。

戴上草帽、搭著毛巾、拄著木杖,大家頂著炎炎烈日,在崎嶇山路上前進。沿途有當地老百姓自發送來的藥草茶、綠豆湯,喝完繼續走。

兩個多小時后,終于到達下黨村時,大伙渾身早已濕透了。當地干部在鸞峰橋上拉起一塊塑料布圍了個小圈,習近平和大家一樣,在里面拿了一桶水,從頭到腳沖下去,然后換了身衣服,就開始開會。

設在小學的會場里,臺上是一張桌子、三把椅子,鋪在桌上的,是村民從家里拿來的床單。

習近平對楊奕周說:“你坐中間,我們兩個坐在邊上,聽你講。”

老楊一下子就緊張了,手發抖,說:“你讓我坐在那兒我講不出話來啊。”

“我們尊重基層同志,你就放心大膽地坐在當中,講給我們聽。”

老楊平復了一下心情,坐在習近平和陳增光中間,開始匯報工作。

聽后,習近平對下黨鄉的發展進行具體指導,并初步確定了幫扶重點。

午飯是在鸞峰橋上吃的。坐在高高低低、長長短短的凳子上,就著泥鰍、田螺等鄉村小菜,大家吃得挺香。

飯后,稍作休息,習近平又進村入戶、訪貧問苦。

下午3點,習近平提出不再原路返回,去現場考察要修的那條路。那是一條狹窄的山間路,很久都沒有人走,荊棘叢生,高低不平。楊奕周拿著一把柴刀走在前面,邊劈開雜草邊往里走。每個人手里拿著一根棍子做拐杖,跟在他后面。大熱天走在草叢中,就像待在大蒸籠里,一個個大汗淋漓,氣喘吁吁。渴了,就捧溪水喝,抹把臉,繼續走,一直走到下屏峰村。晚上8點左右,一行人才回到壽寧城關。

參加調研的時任壽寧縣委常委、常務副縣長連德仁在當天的日記中寫道:“這一天,乘車5個小時,步行4個半小時,開會座談訪貧2個小時,一路風塵,辛苦程度不言而喻……回到縣城招待所后,許多干部才發現腳底、腳趾都磨出了血泡。”

地委辦公室主任李金賢路上就跟習近平說:“今天我考慮不周,實在是太累了,你身體吃得消嗎?”

習近平說:“這點苦不算什么,當年我當知青插隊的時候住窯洞,跳蚤咬得皮膚都腫了、爛了。白天干活,挑一兩百斤的擔子,一肩挑可以不換肩。”

在習近平看來,馮夢龍那樣的封建時代的官員都能跋山涉水來到這里,我們共產黨的干部更要勇于擔當,挑戰困難。

吃過晚飯,習近平和兩名工作人員在縣城溜達,轉進了新華書店。“沒想到壽寧縣城書店里還有這么多好書啊!”他一口氣買了八九本。

第二天一早,習近平在壽寧縣政府主持召開現場辦公會。和他同行的是18個地直部門的干部,對面坐著縣直對應的18個單位的干部。會上就壽寧縣、下黨鄉的建設工作現場研究、現場拍板。

關于壽寧,他說:這里青山如黛,綠水長流,是大好河山,有廣闊的開發領域。

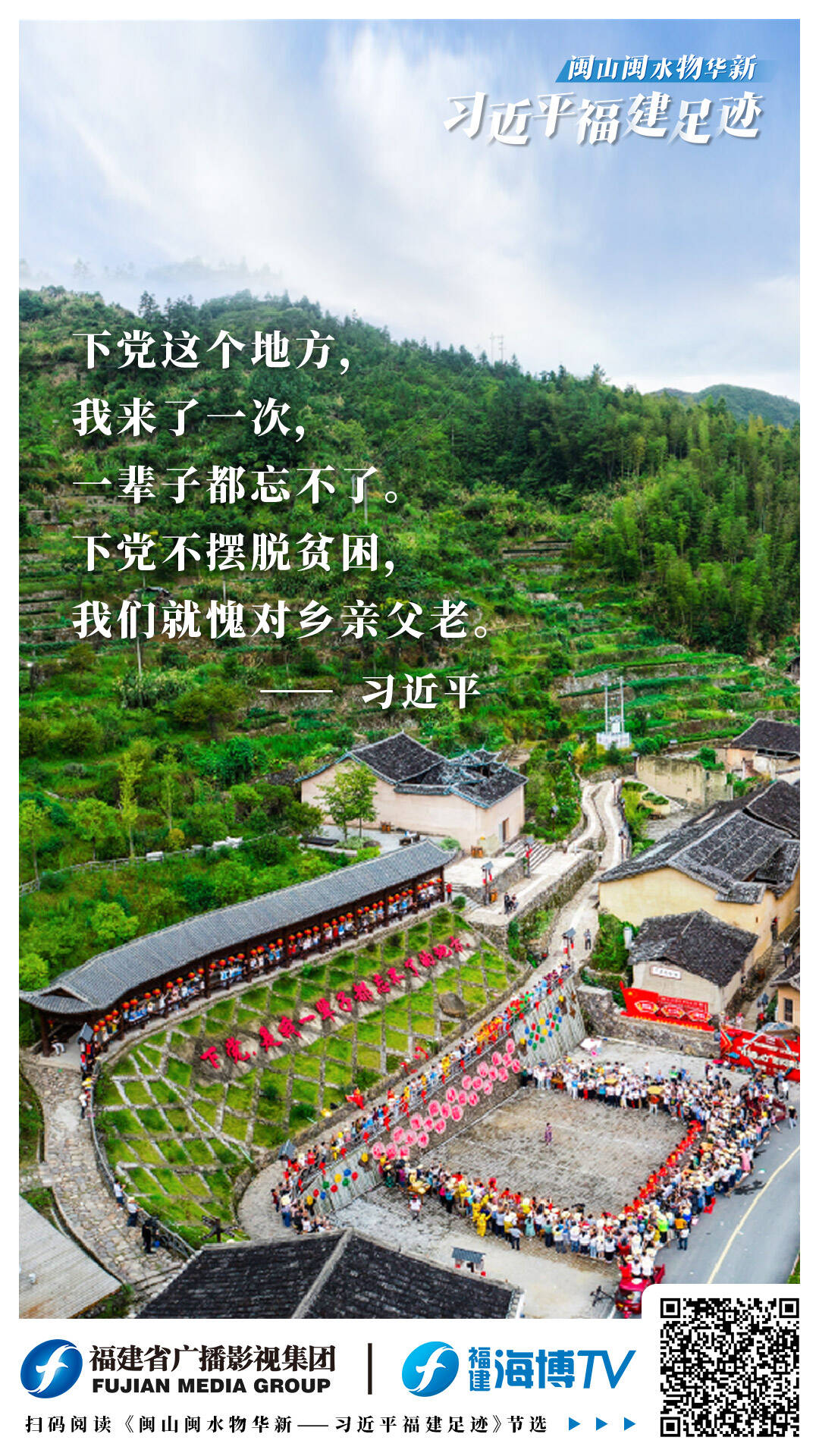

關于下黨鄉,他說:下黨這個地方,我來了一次,一輩子都忘不了。下黨不擺脫貧困,我們就愧對鄉親父老。

他還對當地干部說:壽寧雖然經濟實力排在后面,但是壽寧干部的精神狀態是好的,給我的印象是深刻的。

“習近平同志這一番話,講得入情入理,聽了讓人如沐春風。當時很多干部都說,沒想到習書記這么理解我們、鼓勵我們,讓我們對改變壽寧面貌的信心決心更強了。”連德仁回憶。

會上當場敲定,支持下黨鄉建設資金72 萬元,其中40 多萬元用來建設水電站,主要解決群眾用電和公路建設問題。

內容節選自《閩山閩水物華新 習近平福建足跡》