當時,福建全省農村小康建設已進入攻堅階段。

到20世紀末實現小康,是黨和國家制定的我國社會主義現代化建設分三步走戰略至關重要的一步。進入90年代,福建以奔小康為主線,統攬整個農業農村工作。

1995年10月,福建省第六次黨代會作出戰略決策:1997年比全國提前三年基本實現小康,2000年全面實現小康,2010年人民生活達到世界中等收入國家水平。1995年12月,福建省委、省政府印發《關于加快實施農村奔小康計劃的意見》,拉開了福建有計劃有組織開展農村小康建設工作的序幕。

也是在省第六次黨代會上,習近平當選省委副書記,分管全省“三農”等工作,后又擔任省委農村脫貧致富奔小康工作領導小組組長。

1996年4月,習近平正式到省委工作。此后半年,他用了50多天時間,到全省9個地(市)、42個不同類型的縣(市、區)、60多個鄉(鎮)、80多個村和企業,召開80多場干部群眾座談會,走訪了一批農戶,對各地農村小康建設情況進行調查研究。

時任省委小康辦綜合組組長賴詩雙還記得,習近平調研時有“四看”:看產業項目,地里種了什么,長勢好不好,價錢高不高;看住房,牢不牢靠,會不會漏風漏雨;看衣柜,過冬的衣服能不能穿得暖;看飯鍋,吃不吃得起肉,營養夠不夠。

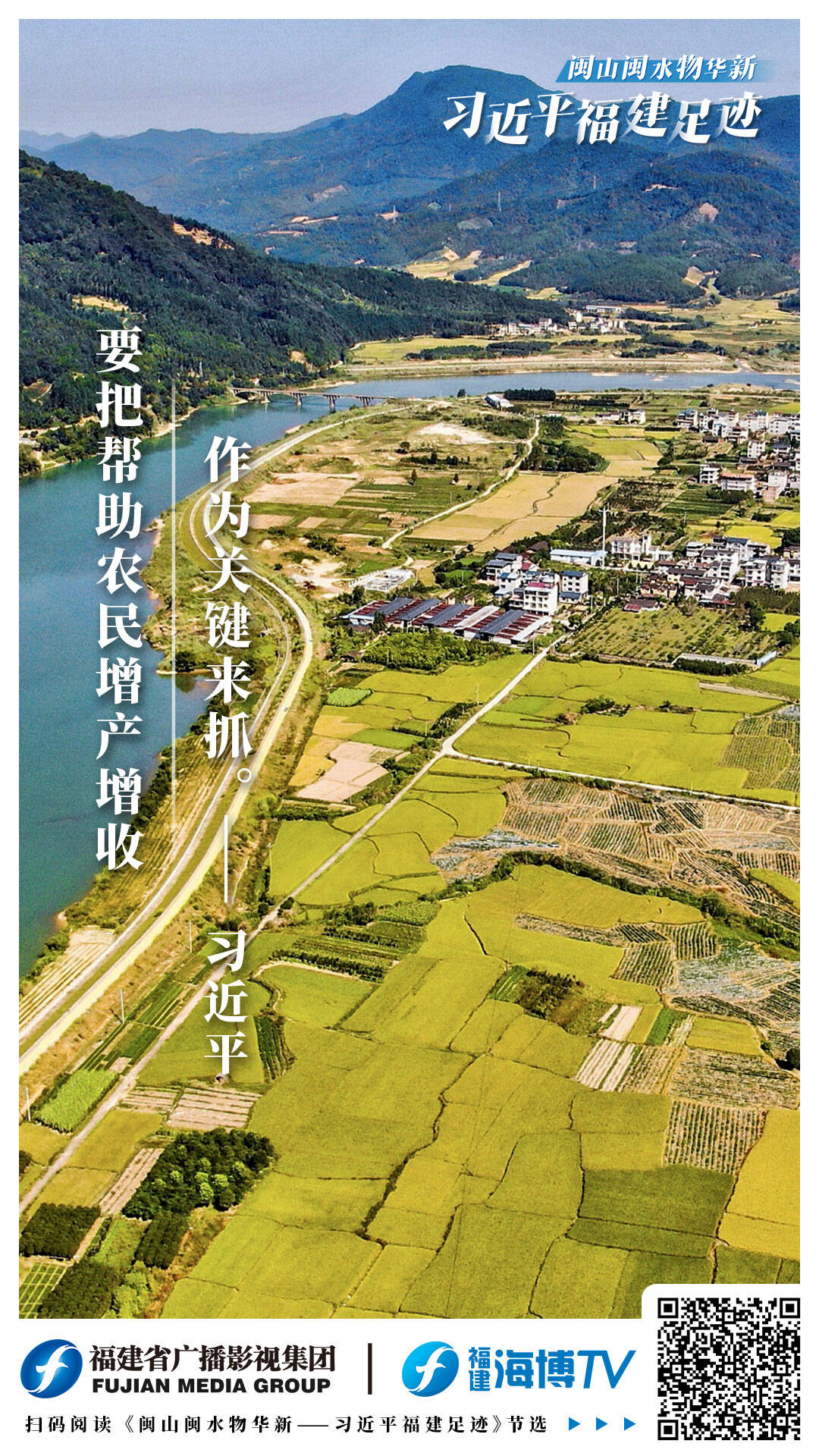

1996年7月,習近平赴南平建陽市水吉鎮調研農村奔小康工作。當時,水吉廣大鄉村奔小康氣氛濃厚,“小康歌”廣為傳唱:“什么是小康,聽我講一講。人均三千元,戶戶磚混房。門前水泥路,家中電器化。全民學文化,青壯無文盲。村村通公路,電話程控化。全民齊努力,共同奔小康。”

“要把幫助農民增產增收作為關鍵來抓。”在鎮里的匯報會上,習近平聽說市頭村農民自辦蔬菜食品廠,當即決定前往參觀。他參觀了生產車間和包裝車間,還品嘗了工廠生產的糟菜,夸贊味道不錯。

周鶴年清楚記得習近平到自家食品廠參觀時的情形。

當得知工廠年產值60多萬元,吸納20多個村民就業,每年能幫每戶增收4000多元時,習近平握住老周的手,夸他干得不錯,“曉得改革開放去辦廠”,還問他企業是否有困難。當時,食品廠急需收購十幾萬斤辣椒原料,老周正為資金缺口犯難,便脫口而出:“收辣椒,還差幾萬塊錢呢。”

聽到這里,習近平對陪同調研的干部說:“看看有什么辦法幫助他們渡過難關,像這樣對農民有益的企業,我們要重視起來。”

習近平還叮囑周鶴年,要格外注意食品質量安全問題,要樹立自己的品牌,把企業做好做強,帶動農民增收。

很快,建陽市幫助協調了十萬元周轉資金,足夠收購一年原料,解了周鶴年的燃眉之急。

1996年10月,基于深入細致的調研,習近平向省委提交了名為《堅定信心,把握機遇,扎扎實實地推進農村小康建設》的調查報告。報告客觀評價了當時全省小康建設的形勢,展現了各地“提著菜籃奔小康”“扛著毛竹奔小康”“挑著桃李奔小康”“趕著黃牛奔小康”的生動圖景,也指出了奔小康進程中出現的新情況、新問題。

內容節選自《閩山閩水物華新 習近平福建足跡》