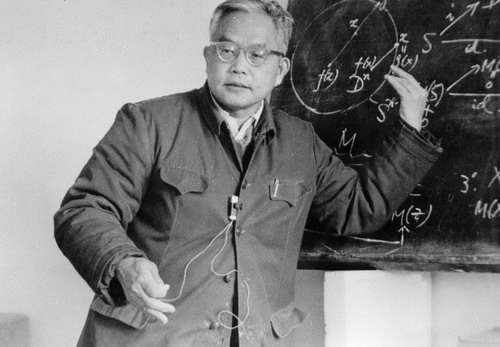

首屆國家最高科技獎獲得者、數學大師吳文俊院士5月7日在北京逝世,享年98歲。

中國科學院數學與系統科學研究院發布的訃告稱,吳文俊是中國最具國際影響的數學家之一,他的工作對數學與計算機科學研究影響深遠。

中國數學會原理事長馬志明院士今天對中國青年報·中青在線記者說,吳文俊先生是一位數學大師,首屆國家最高科技獎頒給他,可見他的地位。“他是我們非常敬愛的一位數學家。他對我們這一代數學家的影響是很深的。”

今天上午,馬志明接到記者電話時非常驚訝。他前一段時間聽說過吳先生病重的消息,還未聽到噩耗。

記者從吳文俊先生治喪辦公室獲悉,吳先生此次住院是因在家不慎摔倒,腦出血入院治療。4月初入院后,身體一度恢復良好,但進入5月又惡化。4月11日,中科院院長白春禮去醫院看望他時,病情已經趨于平穩。他的主治醫生笑稱:“爺爺很可愛,也很配合治療。”

據馬志明介紹,吳文俊直到晚年都在研究數學。他在數學上的貢獻,除了眾所周知的數學機械化領域,還包括他對中國古代數學的研究。長期以來,他為把中國建設成為數學強國傾注了大量心血,為中國數學界的組織建設和學科發展做了大量工作。

中科院的訃告稱,吳文俊曾獲得首屆國家最高科技獎、邵逸夫數學獎、國際自動推理最高獎Herbrand自動推理杰出成就獎等大獎。他引進的示性類和示嵌類被稱為“吳示性類”和“吳示嵌類”,他導出的示性類之間的關系式被稱為“吳公式”。他的工作是1950年代前后拓撲學的重大突破之一,成為影響深遠的經典性成果。1970年代后期,他開創了嶄新的數學機械化領域,提出了用計算機證明幾何定理的“吳方法”,被認為是自動推理領域的先驅性工作。

2002年,國際數學家大會首次在中國舉行。吳文俊擔任大會主席,當時擔任組委會主席的是時任中國數學會理事長馬志明。馬志明說,吳先生一直希望中國能夠成為數學強國。“他說,我們很多工作做得很好,但都是跟著外國人做的。他希望我們有中國人自己的研究方向,開拓出自己的研究方向來。”

這也是吳文俊留給馬志明的最深印象。“他經常說我們做研究工作,應該有我們中國人自己的方向,不要老是跟著別人做。”他說,吳先生開創的數學機械化證明,就是中國人自己的方向、自己的思想。

吳文俊90歲大壽時,馬志明曾代表中國數學會寫了一封賀信。他在賀信中引用了吳文俊在不同場合講過的觀點:“我們做的很出色,可是領域是人家開創的,問題也是人家提出來的,我們做出了非常好的工作,有些把人家未解決的問題解決了,而且在人家的領域做出了使人家佩服的工作。可是我覺得還不夠,我們應該開創我們自己的領域,我們要提出我們自己的問題來。 從長遠看我們要創新,我們要有自己的路,我們要有自己的方向,自己的思想,不能完全跟著別人。”

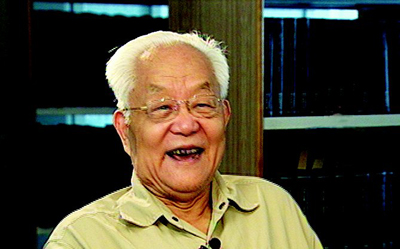

馬志明說,吳先生對晚輩數學家特別關照。他特別平易近人,對任何人都很和藹,他是一個“老頑童”,對任何事情都心胸開闊。

最近幾年,吳文俊很少出門。有一次,馬志明見到他在小區門口打車。耄耋之年的吳文俊當時一個人坐出租車,要到附近的一家書店去。他很喜歡去那里看書。

雖然地位崇高,吳文俊并沒有“專車”待遇。數學家袁亞湘院士在接受中國青年報·中青在線記者采訪,談及院士待遇時曾提到,吳文俊院士沒有專車。

吳文俊1919年5月12日出生于上海,1940年畢業于上海交通大學,1946年到中研院數學所工作。1947年赴法國斯特拉斯堡大學留學,1949年獲得法國國家博士學位,隨后在法國國家科學中心任研究員。新中國成立后,吳文俊于1951年回國。在他的一生中,他的老師、國際數學大師陳省身對他影響很深。陳省身帶他進入了拓撲學研究領域,這是他最重要的研究領域之一。

2004年,陳省身在南開大學逝世。當時,前去吊唁的吳文俊對中國青年報·中青在線記者說:“陳省身是我的領路人,決定了我一生的工作和科學道路。如果當時沒遇見他,我很可能在數學上一事無成。”

有“東方諾貝爾獎”之稱的邵逸夫獎設立時,陳省身獲得首屆邵逸夫數學獎,吳文俊當時擔任該獎項數學科學獎評委會主席。后來,吳文俊自己也獲得了這項殊榮。

晚年的吳文俊一向有“老頑童”之稱。5年前,他在接受中國青年報·中青在線記者采訪時表示,自己對于“具體的知識”,已經知之甚少。如今“主要是在看小說”,“各式各樣的小說、好看的小說”。

他評價“日本的偵探小說有意思”。在他看來,日本偵探小說反映深刻的社會背景,不像英國的福爾摩斯探案系列那樣,用一些奇奇怪怪的故事來吸引人。

這位數學大師當時還說,在數學上自己“還可以有所作為”——“我想我還可以做一點事情。能夠做到多少就不敢說了。”(記者 張國)