為積極響應國家“推動鄉村全面振興不斷取得新進展”的宏偉藍圖,為鄉村大地注入新鮮血液與不竭動力,8月22日至25日,廈門城市職業學院“賡續非遺脈 鄉村振‘藝’興”社會實踐隊踏上了前往漳州市云霄縣的征程,開啟了一場關于非遺傳承與鄉村振興的深度探索與實踐。

啟程向東渠 領悟奮斗精神

實踐之旅的首站,隊員們直抵向東渠事跡展示館。向東渠是云霄、東山兩縣共建的大型水利工程,它跨越85.7公里,劈開24座山頭,盤繞峻嶺,跨越溪流,包括眾多大中型建筑,歷經半個世紀仍發揮巨大作用,被譽為“江南紅旗渠”。在物資匱乏、設備簡陋、技術落后的情況下,建設者們克服無數難題,用血汗和智慧創造了這一奇跡。實踐隊員們深刻領悟到,新一代應接過先輩艱苦奮斗、無私奉獻的接力棒,弘揚團結協作品格,為新時代建設貢獻青春力量。

探索畬族村 共繪研學線

實踐隊深入坡兜畬族村了解村情文化。隊員們在向導坡兜小玉的引導下參觀文化館,感受畬族歷史與文化底蘊,并穿上民族服飾,漫步茶馬古道,探訪楊桃園。最終,隊員駐足中興樓前,這座古老建筑見證了畬族人的智慧與團結。此行不僅增進了對畬族文化的認知,還為其設計了特色研學線路,旨在傳播與弘揚民族文化。隊員們身體力行,展現了“行勝于言”的精神,為文化傳承貢獻了一份力量。展望未來,他們期待與坡兜畬族村深化合作,共謀文化傳承與鄉村振興的新篇章。

四十瑰寶 云霄地標新體驗

實踐隊踏入云霄地標館,館內珍藏著云霄縣的40款地標產品。它們不僅承載著云霄的地域風情和產業輝煌,更是云霄人民智慧與汗水的結晶。在試吃枇杷干的過程中,實踐隊員們驚訝地發現,即便是相同種類的產品,也因土地、工藝的不同而風味獨特。這充分展現了云霄地標產品的多樣性和云霄人民對品質的執著追求。尤為引人深思的是,地標館的靈魂人物——漳州市非物質文化遺產傳承人湯總的獨特理念:“非標準化即真標準”,這一觀點讓實踐隊員們深受震撼,它不僅彰顯了產品多樣化的價值,更揭示了地標產品發展的真諦:在堅守傳統的同時,也要勇于突破,適應市場變化。隨后,實踐隊員們與地標館的形象大使鄭曉璐女士進行了深度訪談,進一步領略了云霄地標產品的獨特韻味及其背后的故事。鄭女士的分享讓實踐隊員們深刻體會到,文化傳承是一個長期且復雜的過程,需要社會各界的共同參與和不懈努力。正是有了像鄭女士這樣熱愛故土、致力于文化傳承的使者,云霄的地標產品才得以綻放光彩,走向更加輝煌的明天。

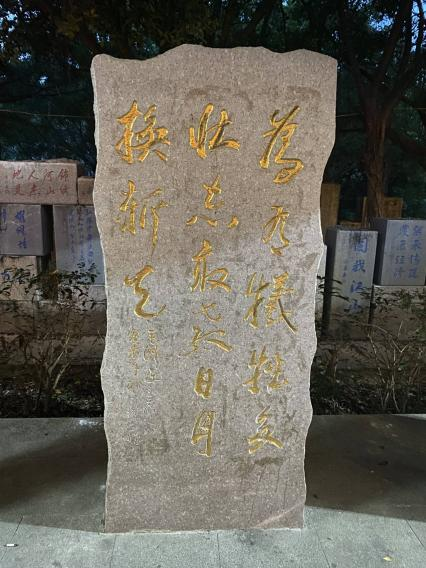

勇攀將軍山 學挺膺擔當

走出地標館,隊員們來到云霄的中心位置——將軍山,將軍山不僅是歷史文化名山,還是紅色歷史的見證地。將軍山古名云霄山,位于云霄縣城西側,海拔426米,因唐朝嶺南行軍總管歸德將軍陳政于唐高宗儀鳳二年(677年)葬于此山而得名。它見證了開漳文化的輝煌歷程和民族精神的傳承。在將軍山的紀念碑下,有許多紅色的摩崖石刻,如“虎”“祖國統一戰士心愿”等,這些石刻都表達了人民盼望統一的心愿,展現了河山壯美之景。將軍山為傳承紅色基因、賡續精神血脈提供了重要場所。隊員們深入了解了開漳文化的歷史背景和革命先烈的英勇事跡,感受那份堅定的信仰和無盡的敬意。

探尋非遺信俗 深化閩臺情緣

實踐之旅的最后一站,隊員們探訪了云霄特有的三種信俗廟宇。從大夫家廟的勵學精神到同仁社開漳圣王廟的歷史底蘊,再到威惠廟所承載的閩臺文化交流重任,每一處都留下了隊員們探尋的足跡與思考的火花。特別是威惠廟內那些來自臺灣及海外的金字牌匾與文化禮品,更是生動展現了兩岸神緣文化的深厚底蘊與緊密聯系。作為閩南師范大學的實踐基地,威惠廟不僅加深了隊員們對閩南文化的了解與認同,更激發了他們對祖國統一大業的深切期盼。

四天的社會實踐轉瞬即逝,但留給隊員們的卻是無盡的思考與收獲。他們深刻體會到了作為新時代青年的責任與使命,更加堅定了為賡續非遺文化、全面推進鄉村振興貢獻自身力量的決心與信心。未來,他們將以更加飽滿的熱情與更加堅定的步伐,繼續前行在青春的征途上,書寫屬于自己的精彩篇章。(廈門城市職業學院“賡續非遺脈 鄉村振‘藝’興”實踐隊 供稿)