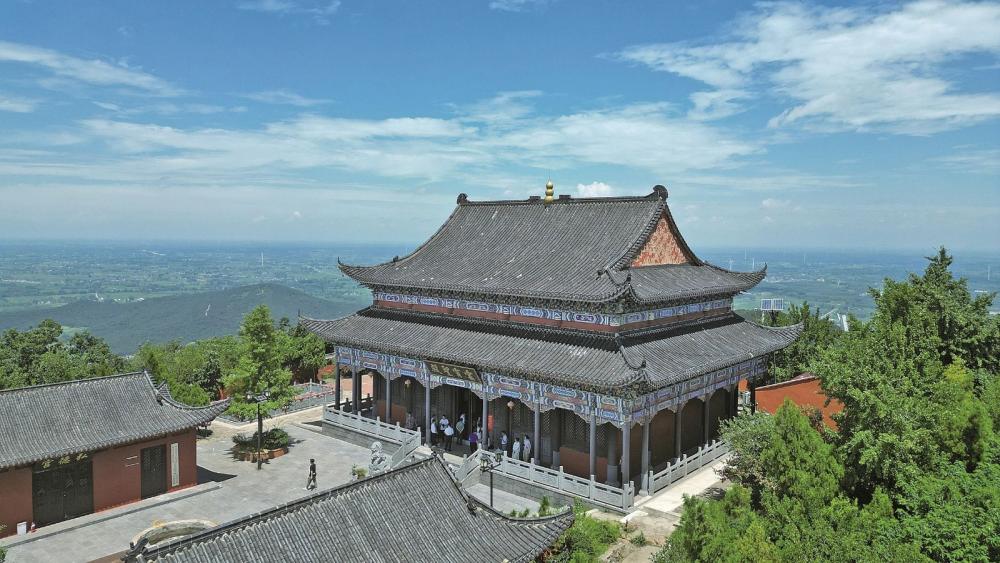

日出云霄將軍山。戴園笙 攝

位于云霄將軍山的陳政陳元光父子雕像李金文 攝

位于河南省固始縣安陽山的大山奶奶廟,是為紀念陳元光祖母魏敬所建的。李 林 攝

兩岸同胞共祭開漳圣王。吳建云 攝

位于河南省固始縣的唐人尋根樓李 林 攝

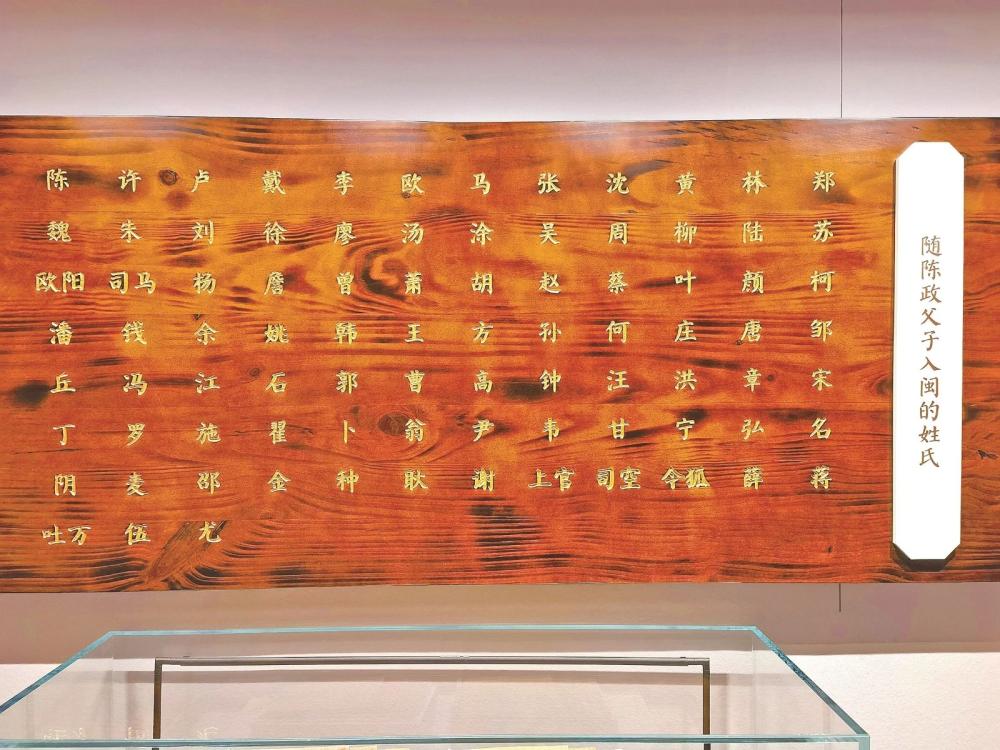

固始根親博物館展示跟隨陳政父子入閩87姓。趙文娟 攝

唐初,閩粵之間社會動蕩、民不聊生,是刀耕火種的蠻荒之地。公元669年,蠻獠嘯亂再起,歸德將軍陳政奉詔率領營將123員、府兵3600人,遠離故土,入閩平亂。時年13歲的陳元光,隨父征戰沙場。次年,陳政之兄陳敏、陳敷奉詔,又率58姓府兵5000多人南下增援,陳政之母、72歲高齡的魏敬夫人同行前往。先后共有87個姓氏,約9000人入閩。

歷經近18年苦戰,閩粵嘯亂平息,公元686年,陳元光奏請朝廷批準,建置漳州,在閩粵大地開基立業、傳播中原文化。陳元光的開漳功績永載千秋,歷代帝王對陳元光追封達22次。

不久前,漳州市開展“尋訪陳元光入閩開漳文化足跡”主題調研采訪活動,先后深入河南固始,福建莆田、龍巖,廣東潮州、揭陽,漳州云霄、薌城、漳浦、詔安、龍文等地,探尋以陳政、陳元光為代表的入閩開漳先賢“戍閩粵、開漳州、固閩南”的足跡及其歷史影響,開啟一場訪古探新的閩南文化溯源之旅。

戍閩粵

莽莽諸夏,瞻彼中原。位于江淮之間的固始,乃閩地眾裔的遷徙之根。

據《漳州府志》記載,陳政,字一民,光州固始人。父克耕,從唐太宗攻克臨汾等郡;《福建通志》載,陳元光,字廷炬,固始人。父政,以從征功,拜玉鈴衛翊府左郎將、歸德將軍。

669年,泉、潮間蠻獠嘯亂,民不聊生。唐高宗以“僉乞鎮帥有威望者以靖邊方”。陳政臨危受命,以嶺南行軍總管的身份,率領123員戰將、3600名府兵,由許天正、李伯瑤、馬仁、沈世紀、張伯紀、歐哲、盧如金、張龍各領一營兵馬,從河南固始縣出發,南下入閩平亂。13歲的陳元光隨父出征。

陳政大軍經淮河流域,沿大運河,取道江浙,由浙江仙霞嶺入閩。

唐軍入閩后勢如破竹,連克數座蠻獠盤踞的峒寨,順著閩江,沿南平、福清,入駐仙游、安溪一帶,繼而抵達龍溪,與蠻獠勢力展開一場殊死搏斗。

“振旅龍江修戰具,移文鳳闕請增兵。”陳元光在《候夜行師七唱·其一》一詩中敘述平亂初期概況,唐軍戰至九龍江畔,許多來自中原的將士難忍“蠻獠之區,瘴癘之地”的溫濕氣候,染病不起。因兵力不足,唐軍無奈退守九龍山,請求增兵。

平亂次年,唐高宗派陳政之兄陳敏、陳敷率58姓府兵及軍眷5000多人入閩增援。這一年,陳政72歲高齡的母親魏敬也加入南下的唐軍。

魏敬,字玉玨,號云霄。“魏敬夫人曾追隨丈夫陳克耕匡扶李淵,為廢隋興唐立下功勛,受封為‘唐開國元勛夫人’,是宰相魏征的堂妹。”據固始縣大山奶奶廟志愿講解員介紹,魏敬文韜武略、有勇有謀,陳元光在軍事政治方面的智慧,都離不開祖母魏敬的影響。

南援路途多艱,魏敬屢遭親屬病殂之痛,葬子葬孫后毅然親自掛帥,重整旗鼓,帶領援兵到今華安縣的九龍山地界,與陳政會師。兩支唐軍軍威大振,奮勇沖擊,直搗蠻營。

九龍山大捷后,唐軍一路征戰,連克36個蠻獠山寨。拔除最后一座山寨后,唐軍越過蒲葵關,安置投降流寇,在云霄縣火田鎮火田村安營扎寨,取得平亂的決定性勝利。

677年,陳政積勞成疾,卒于云霄火田,享年62歲。陳政陵園今位于云霄縣將軍山。

陳政病逝后,蠻獠首領得知消息,趁機從潮州起兵。21歲的陳元光奉詔命襲父職,任嶺南行軍總管,留下祖母和少數兵馬駐守火田大本營,親自率兵奔赴嶺東潮州、潮陽及粵東區域平亂。

“唐軍選派細節先期潛入潮陽城。夜半,陳元光率兵從四面攻城,城內伏兵打開城門,唐軍涌入城中,睡夢中的蠻兵四散逃竄。”饒平縣陳元光紀念館館長陳俊杰介紹,一路尋蹤追擊蠻兵時,陳元光做好持久斗爭的準備,要求一邊加固黃岡石壁山南麓軍事基地,一邊在饒平海山選擇重要海口建造堡所,以防敵軍偷襲。

入粵百戰,嶺東大地平亂長達六年。“一是由于此地靠近蠻獠主力聚集地,蠻獠熟悉地形逃竄快、隱藏深,二是唐軍只除首惡,寬待脅從。”陳俊杰說,最后決定性的潮州戰役,蠻獠一萬余人投降,與堅決執行寬待脅從的民族政策有著直接關系。

陳元光與副將許天正詩作《平潮寇》中寫道:“四野無堅壁,群生未化融。龍湖膏澤下,早晚遍枯窮。”意在分化脅從大眾,讓蠻獠主力無計可施,遲早勢力窮盡。

南粵戰歌嘹亮,成為由亂入治的分水嶺。

開漳州

在嶺南七閩百粵平亂15年中,陳元光一邊剿除蠻獠,一邊將中原先進農耕文明帶到這片蠻荒之地。

如何實現長治久安?

農業乃興邦之本。向南途中,唐軍們亦兵亦農,通過屯墾,自給自足。回軍駐地云霄后,陳元光提出“勸農重本”方針,開墾荒地,大面積種植水稻等糧食作物;興修水利,在漳江上游修建一座可灌溉千余畝良田的“軍陂”;發展生產,推廣礦冶、造船、制陶、制鹽、制茶、紡織等中原先進技術,讓當地百姓走出刀耕火種的蠻荒狀態。

為實現民族融合統一,陳元光破除漢蠻不通婚民俗,提倡士兵與原住民通婚。他在《候夜行師七唱》一詩中寫道:“男生女長通蕃息,五十八姓交為婚”,并將歸順的蠻獠劃地安居,讓其自治,免役免賦,稱為“唐化里”,鼓勵他們學習農耕技術和各種工藝。這一舉措開啟漢族與少數民族通婚先河,更促進了區域長期穩定和諧。

獠亂平定后,為實現長治久安,陳元光在入閩的第14年,向朝廷呈奏《請建州縣表》,請求于泉、潮之間的故綏安縣地域置建州郡。

他在表疏中指出,這里“地極七閩,境連百粵”,由于“職方久廢,學校不興”,所以“撫綏未易,子育誠難”。要使這里成為“安仁”“治教之鄉”,應當“建治所而注頒官吏。治循往古之良規,誠為救時之急務”。

686年,朝廷頒詔,在故泉州、潮州之間建置漳州,下轄漳浦、懷恩兩縣,州治位于今云霄縣火田鎮,陳元光任中郎將、右鷹揚衛率府懷化大將軍。

開漳之初,陳元光就意識到“開士勸農,耕讀并重”的重要性。

明萬歷癸丑《漳州府志》記載:松洲書院,唐陳珦與士民講論處——708年,陳元光之子陳珦應龍溪縣令席宏之請,于北溪之濱松洲堡講學。在此,陳珦“于士民論說典故,于子弟多有向方。”

“由于當時聚集了許多中原士兵家眷在此讀書,后來,由陳元光之子陳珦主持講授,傳播中原文化,久而久之附近民眾受到影響,這里便成為面向大眾授業的講學處,后冠名‘松洲書院’。”漳州市閩南文化研究會副秘書長江煥明介紹,松洲書院被認為是中國最早的書院之一,在中國書院史上具有重要的歷史地位。

文史專家認為,松洲書院溯源了中華傳統文化的源頭和主體的河洛文化,更溯源了閩南文化的歷史形成與播遷,與中原地區有著千絲萬縷的聯系。短短幾年重學盛行,翻開了儒學在漳州傳播的新篇章,開創了一代學風之先。

711年,潮州一帶殘寇復起,陳元光率輕騎御敵,途中陷入包圍,因寡不敵眾,最后身負重傷,戰死沙場。漳州全城哀痛,軍民們最初把他葬于云霄大峙原,這座山也因百姓在山頭掛滿白色葛布,得名葛布山。

陳元光戰歿后,陳珦接任漳州刺史。此后20余年,陳珦“剪除頑梗,訓誨百姓,澤洽化行”。

經過近40年的治理,“蠻獠”之地開始向中原文明看齊,漳州成為“方數千里,無桴鼓之聲”的安邦;農業和手工業快速發展,老百姓種上了水稻、龍眼、荔枝、甘蔗等作物,專注做起了制鹽、造船、燒瓷、制陶等營生,民風淳厚、百業興旺,一派繁榮景象。

固閩南

從農耕技術到各項手工業技術、商業文化、教育等方面,尤其以中原河南洛陽語言和閩粵本土語言相結合而形成“河洛話”,詮釋陳元光對整個粵東、閩南乃至福建、臺灣、東南亞文明發展的深刻影響。

為固守趨于安定的閩南,683年,上奏《謝準請表》的同時,陳元光奏建造行臺(軍事基地)于州郡四境,并配套建造4個巡邏行臺(邊防哨所)和36個堡所。據光緒《漳州府志》記載:“一在泉之游仙鄉松州堡,上游直抵苦草鎮;一在漳之安仁鄉南詔堡,下游直抵潮之揭陽縣;一在長樂里佛潭橋,直抵沙澳里太母山而止;一在新安里太峰山回入蘆溪堡,上游直抵太平鎮(今永定一帶)而止。”

只要在瞭望臺發現蠻獠,點燃柴草冒煙,傳遞給下一個堡所,附近的唐軍很快會趕來圍剿,從而形成保境安民的防御體系。

四大行臺和三十六堡所防御體系的建成,對潮州、漳州等七閩百粵區域社會的長治久安奠定基礎,此后25年,廣東、福建、江西無戰事。

從陳元光的軍事部署來看,今天福建莆田以南直至廣東潮州,西至龍巖漳平,跨越了泉潮兩地,由此固守閩南。

開疆辟土不但要“圍堵”蠻獠,更要發展經濟。

舊時,位于閩中、閩南、閩西交界的龍巖漳平,水道舟楫不通,山區里的木材、茶葉等大宗商品打不開銷路。

據1995年版《漳平縣志》記載,687年陳元光建置漳州后,為促進區域經濟發展,加強山海聯系,遣部將劉氏三兄弟,率部沿九龍江上溯疏浚河道。

相傳,經劉氏三兄弟疏通后,九龍江北溪通航河段覆蓋華安、漳平、寧洋、龍巖等九龍江北溪上游所屬區域,共有6968平方公里居民直接或間接受益。

“這條河道多是險灘激流,在當時只能靠最原始的工具來修建,工程難度相當大。九龍江航道的開通,對促進山區和沿海經濟發展、貿易往來起著重大貢獻。”漳平市委黨史和地方志研究室主任陳龍林說,直至1957年鷹廈鐵路開通前,九龍江都是漳平對外最主要的交通渠道,發揮作用長達1270年。后人將劉氏三兄弟疏浚九龍江河道與大禹治水相提并論,稱“功追神禹”。

在唐朝289年的歷史中,陳元光五代人前仆后繼、鞠躬盡瘁,一直致力于漳、潮等地的開發和建設。經過唐代的開發,福建經濟重心開始轉移到沿海和閩南地區,山海經濟并進發展;農業生產作物種類更加豐富,造船、制瓷、制茶等手工業也初具規模,商品經濟快速勃興。

履跡不息

自唐朝至清朝,歷代帝王對陳元光追封達22次,僅兩宋就有15次之多。

1300多年來,“持清凈以臨民,守無私以奉國”的元光精神薪火相傳,受后世景仰。

走進位于云霄縣云陵鎮王府社區的燕翼宮,門額上“開漳祖廟”四個大字赫然入目。

《漳浦縣志》載:“燕翼宮,在云霄,有《落成會詠》二首。”684年,唐中宗因陳元光平亂有功,恩敕營造府邸,歷時兩年初建成。陳元光喬遷新居之際,自省朝廷恩典甚厚,喜吟《落成會詠》表達感激之情,詩中寫道“泉潮天萬里,一鎮屹天中。筮宅龍鐘地,承恩燕翼宮。”燕翼宮自唐代以來,幾經興廢,曾于宋末被元兵焚毀,清康熙、乾隆年間多次重修拓建,奉祀開漳圣王陳元光、開漳始祖陳政、陳元光祖母魏敬、陳元光之子陳珦、陳元光之女陳懷玉等祖孫四代。

716年,朝廷頒詔在漳浦縣開漳圣王陳元光及其主要將領建設廟宇,唐玄宗更是欽賜牌匾“盛德世祀”,以紀念和推崇陳元光及其部將的偉大功績。這也是第一座官祀的陳元光祠廟。

“唐史無人修列傳,漳江有廟祀將軍。”1300多年前,陳元光及87姓府兵的后裔在閩南地區落地生根。明清時期,大批閩南開漳后裔播遷至臺灣、香港地區和東南亞國家。千百年來,兩岸人民群眾感懷陳氏一族及其部將的恩德,為他而建的祠廟香火長盛不衰。據統計,世界各地紀念陳元光廟宇達800多座,漳州地區已登記在冊的開漳圣王宮廟有251座,臺灣地區則達380余座,道路、橋梁、地名冠以陳元光名號的更是比比皆是。

時至今日,開漳圣王文化已經成為連接海內外血緣根親的紐帶。每年“開漳圣王”陳元光誕辰日,來自兩岸三地以及海外87姓后裔咸聚漳州尋根謁祖。許多臺胞、華僑更是以此為契機投資家鄉,報效桑梓。在云霄燕翼宮,至今仍保留“圣王巡安”傳統,云霄開漳圣王祖地被中央臺辦、國務院臺辦批準設立為海峽兩岸交流基地。

在福建漳州、莆田、龍巖,廣東潮州等地,當地老百姓還專門建廟祭祀李伯瑤、許天正、劉氏三兄弟等開漳部將。

“許天正不僅是陳元光的老師,亦是陳氏三代人的得力干將。”薌城區委黨史和地方志研究室相關負責人介紹,清康熙帝為追論其功,御書“綸恩堂”敕匾,作為許氏家廟。如今漳州古城內的綸恩堂文博館正是許氏家廟遺址所在地,里面記錄了許氏族人隨陳元光立下的赫赫戰功,以及先輩入閩開漳、漳臺姓氏淵源、遷臺文脈相關歷史遺存和文物古跡,成為宣傳開漳文化的對外窗口。

“臺灣訪祖到福建,漳江思源溯固始。”

1981年,廈門大學方言學家黃典誠教授帶團隊到陳元光的故鄉河南省固始縣為閩南話、臺灣地區方言尋根,并發表文章《尋根母語到中原》,首先提出了:“臺灣同胞的尋根起點是閩南,而終點則為河南”的命題,揭開了固始根親文化的起點,“唐人故里,閩臺祖地”成為固始縣的一張重要名片。

作為固始根親文化的開創者,固始縣根親文化研究會原會長陳學文研究根親文化已四十余載。他表示,了解、學習、傳播陳元光入閩開漳的歷史,可以讓我們貫通古今、鑒往知來。雖然陳元光距離我們已經超過1300年,但他的軍事能力、推動民族文化認同的做法、推廣中原農耕商貿的舉措等,依舊值得我們學習與借鑒。

元光精神,始于中原,根植閩南,跨越重洋,盛傳不衰,激勵著一代代后人建功創業,架起兩岸華夏兒女的親緣橋梁。(作者:杜正藍 趙文娟 來源:新福建)