圖片源自網(wǎng)絡

從70年代末80年代初開始,電視機開始走進普通的家庭,為人們帶來了更多外面世界的信息。當時,如果誰家有臺黑白電視機,那可是件稀罕事兒。在云霄縣云陵鎮(zhèn)方建民先生家里,還收藏著一臺9吋凱歌牌黑白電視機。

來到方老先生家,方先生從壁櫥最上層搬出了這臺塵封已久的老電視,只見機體黑灰相間,散發(fā)出濃濃的時代氣息。電視機左側是9吋的黑白顯示屏,右側是12格的圓形調頻按鈕和頻道顯示器,下方是排成一排的亮度、黑白對比、聲音大小的調諧按鈕和電源開關,電視機上方還有一根長約一米的可收納天線,真是麻雀雖小,五臟俱全。

撫摸著這臺小小電視機,老先生仿佛回到了40余年前。“在1979至1980年期間,如今的云霄縣融媒體中心,當時叫云霄縣廣播站,那時候廣播站打算轉播電視節(jié)目信號,于是到上海采購了6臺這種電視機,上海無線電廠生產(chǎn)的,全名叫‘凱歌牌4d7型收音電視一體機’,它可以看電視還可以收聽廣播,是一臺兩用機。”

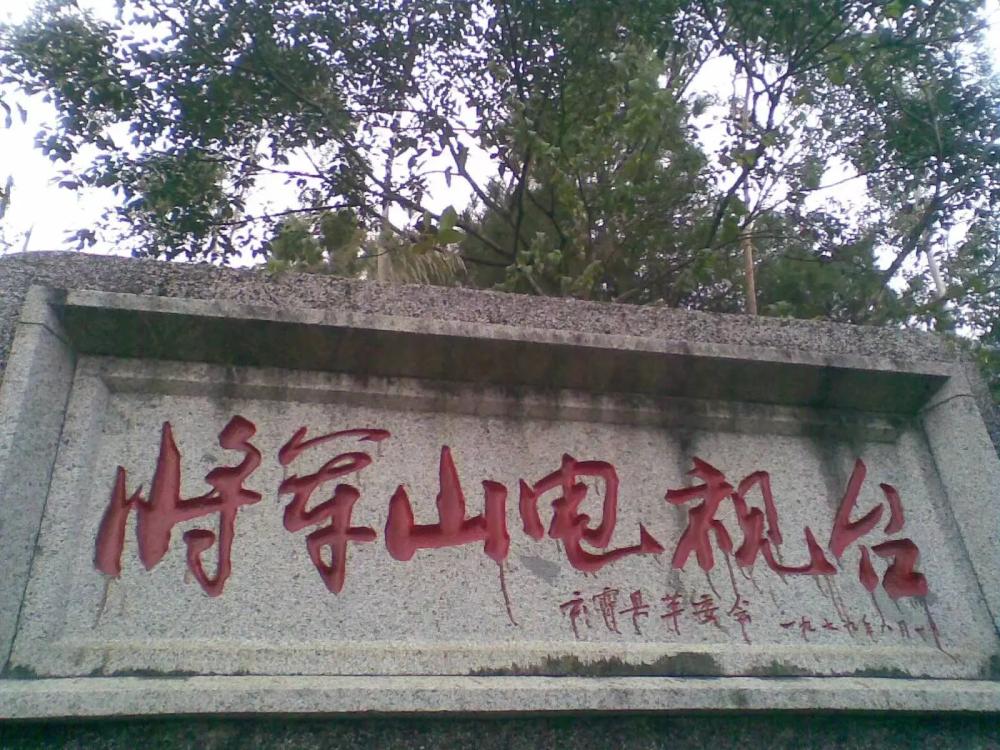

老方回憶道,當時縣廣播站技術人員背著這種近10斤重的機器再加上一個12伏的外接電池,爬遍了云霄許多山頭,測試電視信號,只為了找到信號最強的地方建設電視發(fā)射臺,最終,決定將發(fā)射臺建設在了將軍山上。

“那時候大家都沒見過電視機,我覺得很有趣、很新鮮,就找到縣廣播站,轉讓一臺,價格是230元。”當年老方的工資只有20多元,他算是斥巨資,買了這臺黑白電視。試播的時候,周圍的鄰居都看稀罕似地圍攏了過來。當?shù)谝淮慰吹饺讼瘢牭铰曇魰r,大家都贊嘆不已,覺得很新奇又不可思議。

“那時我家住在江濱路,這一帶住戶都還沒有電視機。周末,我把電視機擺到院子里,厝邊頭尾都自己帶著椅子來,幾十人圍著看。當時的電視頻道少,信號不好,電視節(jié)目只能收到福建電視臺、漳州電視臺兩個頻道。節(jié)目也不多,印象最深的是《姿三四郎》《霍元甲》《排球女將》《射雕英雄傳》這些電視劇。”方建民說。

以前電視收集信號靠的是天線,由于信號不好,往往要在屋頂上外接一根高高的天線,刮風時,信號就不穩(wěn)定,屏幕布滿雪花。此時,老方就爬到陽臺上面,邊調整天線邊朝下大聲喊:“看有無?”樓下總有人激動地齊聲回應,“幺未!(閩南話:還沒)幺未!再轉!再轉!好……有了!”這種狀況,每晚總會出現(xiàn)幾次,但這并不影響大家觀看電視的熱情,常常到了深夜,鄰居們依舊舍不得離去。

后來,小小的九吋顯示屏有點滿足不了日益增加的觀眾的需求,老方還買了一個電視放大鏡,可以套在電視機屏幕前,屏幕可以放大到約12吋。

“這臺電視機一看就看了十幾年,質量很好,中途只壞過一次顯像管,后來我托朋友到上海鹽城路買了一個新的換上,圖像就又恢復正常了,一直到九幾年彩電的出現(xiàn),才讓它光榮退休。”方建民十分感慨。

時代洪流滾滾向前,有多少事物在變革中誕生,在變革中消逝。今天,電視機早已成為普通的家用電器,黑白電視機早就被薄薄的高清液晶彩色電視機所代替,各種云電視、網(wǎng)絡電視、人工智能電視不斷推陳出新。選擇多了,設備先進了,但人們對電視的感情卻越來越淡,轉而投入更加先進便攜的手機的懷抱。

“以前一群人聚集在院子里看一臺電視機的場景,早就是老黃歷嘍,半個世紀以來,我們國家發(fā)展得太快了!現(xiàn)在花幾千元錢就能買到一臺大電視,還附加各種功能,真是太方便了。不過對我和家人來說,這臺電視仍舊有著特殊的紀念意義,可以說是云霄第一批電視機。我經(jīng)過多年尋找,一直沒有找到同類的型號,現(xiàn)在可能就剩下這唯一的一臺了。在那個物資匱乏的年代,看電視就是下班后的一種放松,一種精神享受,是那個年代的一種美好回憶。所以我舍不得丟掉它,把它留到現(xiàn)在。”方建民說道。(記者:許穎)